1. 聞きなじみがあるのは“メタボ”だけ?

健康診断やテレビCMで「メタボ」という言葉はよく耳にしますよね。

「肥満」も日常的に聞くけど、「肥満症」という病名としてはあまり聞かないかもしれません。

脂質異常症と肥満症は、生活習慣病の中でもとても大事な病気。

「メタボ」は、この2つと高血圧・高血糖が絡み合ってできる“複合型”の状態です。

つまり、名前は違っても、お互いに関係し合いながら同時に進行していることが少なくありません。

この3つがそろうと、動脈硬化は加速し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクは一気に高まります。

では、それぞれどんな状態で、何が怖いのか。まずは1つずつ見ていきましょう。

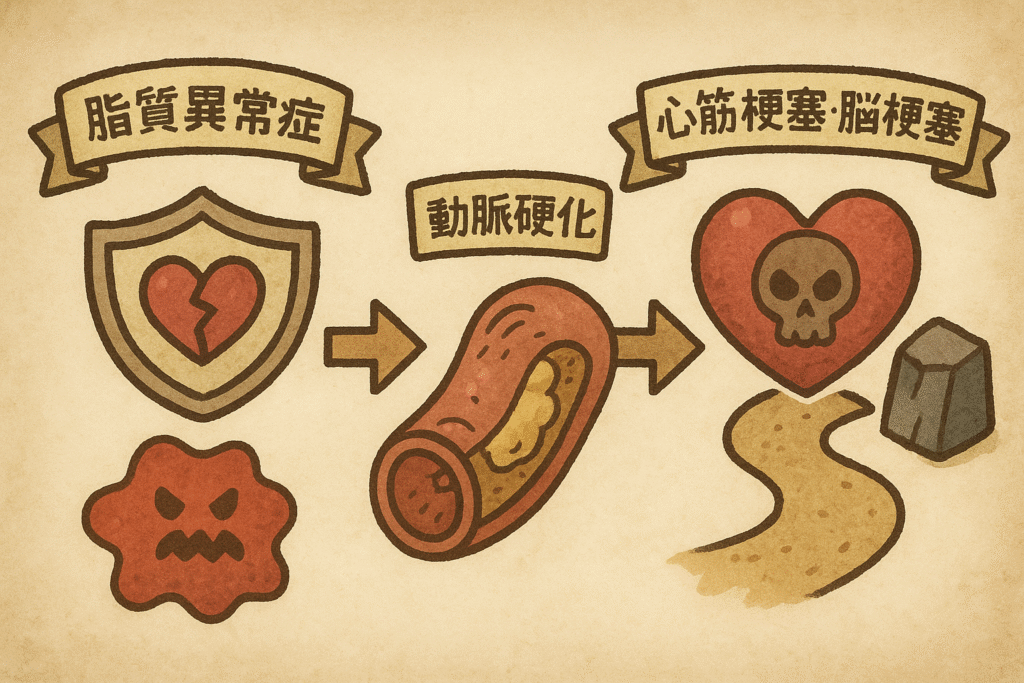

2. 脂質異常症って何?

脂質異常症とは、血液の中にある「脂質」のバランスが崩れた状態のことです。

たとえば、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が多すぎたり、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が少なかったり、中性脂肪が多い場合を指します。

健康診断で「コレステロール高め」「中性脂肪が多い」と言われたことはありませんか?

脂質異常症はほとんど症状がなく、静かに血管を傷つけていく病気です。そのまま放置すると、血管の内側に脂肪がこびりつき、血管が硬く狭くなる「動脈硬化」が進行します。

これが心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすリスクになるのです。

脂質異常症は、自分で症状を感じることが少ないため、健康診断や血液検査でしか見つけられないのが特徴です。だからこそ、毎年の健診を引っかかった場合は、めんどくさがらずに病院へ行きましょう。

3. 肥満症とは?

「肥満」と聞くと、“見た目が太っているかどうか”を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし医学的には、肥満=病気ではありません。

問題となるのは「肥満症」です。これは、体に脂肪が過剰についてしまった結果、健康に悪い影響を与えている状態を指します。

診断の基準としては、

BMIが25以上で且つ高血圧や高血糖、脂質異常症などがあると「肥満症」と診断されます。

肥満症になると、体のあちこちに負担がかかります。たとえば、血圧が上がりやすくなる(高血圧)、血糖値が高くなりやすい(糖尿病)、中性脂肪やLDLコレステロールが増える(脂質異常症)といった具合です。つまり、肥満症は生活習慣病の入り口であり、土台となる状態といえます。「ちょっと太ってるだけだから大丈夫」と思っていると、その先に動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの大きな病気につながってしまうのです。

肥満症のことを理解すると、次に気になるのが「メタボリックシンドローム」との違いです。

健康診断やテレビなどで耳にした“メタボ”という言葉。なんとなく「お腹が出ている人」というイメージがあるかもしれません。

では、肥満症とメタボリックシンドロームは同じものなのでしょうか?

実は似ているようで、診断の基準や意味するところが少し違うんです。

4. メタボリックシンドローム(メタボ)とは?

「メタボ」という言葉は健康診断やテレビで聞き覚えがあるかもしれません。

でも実は“お腹が出ている=メタボ”というわけではありません。

メタボリックシンドロームは、お腹の中の脂肪(内臓脂肪)が増えた状態に加えて、かつ高血圧や脂質異常、高血糖のような生活習慣病因子が重なっている状態を指します。

診断基準は、

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上

それに加え、

・中性脂肪が150mg/dL以上 or HDLコレステロールが40mg/dL未満

・血圧が上が130mmHg以上 or 下が85mmHg以上

・空腹時血糖が110mg/dL以上

以上のうち2つ以上が基準値を超えると、メタボリックシンドロームと診断 されます。

つまり、メタボは生活習慣病への入口、肥満症は肥満が原因ですでに健康障害が出てしまっている状態。ということになります

5. 放っておくとどうなる?

脂質異常症や肥満症、そしてメタボリックシンドロームは、いずれも 自覚症状がほとんどありません。「体調が悪くないから大丈夫」と思ってしまいがちですが、実はその間に 血管は静かに傷んでいきます。

血液中のコレステロールや中性脂肪が多すぎると、血管の壁に少しずつ脂肪がたまり、血管が厚く・硬くなっていきます。これが 動脈硬化 です。

動脈硬化が進むと、血管が詰まりやすくなり、

心筋梗塞(心臓の血管が詰まる)

脳梗塞(脳の血管が詰まる)

といった命にかかわる病気を引き起こすリスクが高まります。

また、お腹まわりに脂肪がたまっている人ほど、心臓や脳の病気になりやすいこともわかっています。]

6. どうやって予防する?

脂質異常症や肥満、メタボを防ぐには、毎日の生活習慣を少しずつ整えることが大切です。

食事の工夫

・バターや肉の脂身などの 飽和脂肪酸、マーガリンや古い油に含まれる トランス脂肪酸 を食べる量を減らす

・青魚(サバ・イワシなど)、野菜、海藻、豆類を意識して食べる

・甘いお菓子やアルコールの「とりすぎ」に気をつける

運動

・速歩き・水泳・自転車 などの有酸素運動を、1週間に合計150分以上(1日20〜30分目安に!)

・筋トレも取り入れて、基礎代謝を上げて内臓脂肪を減らす

禁煙

・タバコは善玉コレステロールを減らし、血管を傷つけます。禁煙は動脈硬化予防の第一歩です

体重・腹囲管理

・BMIを18.5〜24.9に目安に

・腹囲は男性85cm未満、女性90cm未満を目標に

定期的な健診

・年に1回は血液検査や腹囲測定を受けて、状態を確認しましょう

7. 薬のことも知っておこう

生活習慣の改善だけで数値が下がらない場合は、医師から薬をすすめられることがあります。

例えば、スタチン系の薬は悪玉コレステロールを下げ、心筋梗塞や脳梗塞の予防に効果的です。こうした薬は「症状を和らげる」ためではなく、未来の心筋梗塞や脳卒中を防ぐための 予後改善薬 です。勝手にやめてしまうと、かえってリスクが高まってしまいます。

「薬は一生続けるの?」って思う人もいるかもしれません。生活習慣の改善が進めば、減量や中止を検討できる場合もあります。ただし、その判断は必ず医師と一緒に行うことが大切です。

まとめ

「メタボ」「肥満」「脂質異常症」…似たような言葉ですが、それぞれ違う意味を持っています。

しかし、これらはつながりあって血管や体の健康を脅かす沈黙のリスクです。

健診の数値を放置せず、食事や運動、禁煙など生活習慣を見直すことが、未来の大きな病気を防ぐ一歩になります。

今の自分の状態をよく理解し、早めの対策を心がけましょう。

コメント