不整脈は医療現場でよく遭遇すると思いますが「種類が多くて覚えられない」と感じる看護学生や看護師も少なくないでしょう。この記事では、不整脈の基礎知識から発生機序、主な種類、症状、原因、対応までを体系的にわかりやすく解説していきたいと思います。

国家試験対策や臨床現場でのアセスメントに役立つ内容です。

※ 不整脈の解説は内容が多いため、複数回に分けて連載形式でお届けします。本記事では「頻脈性不整脈」を中心に解説します。

1:不整脈とは?基礎知識と定義

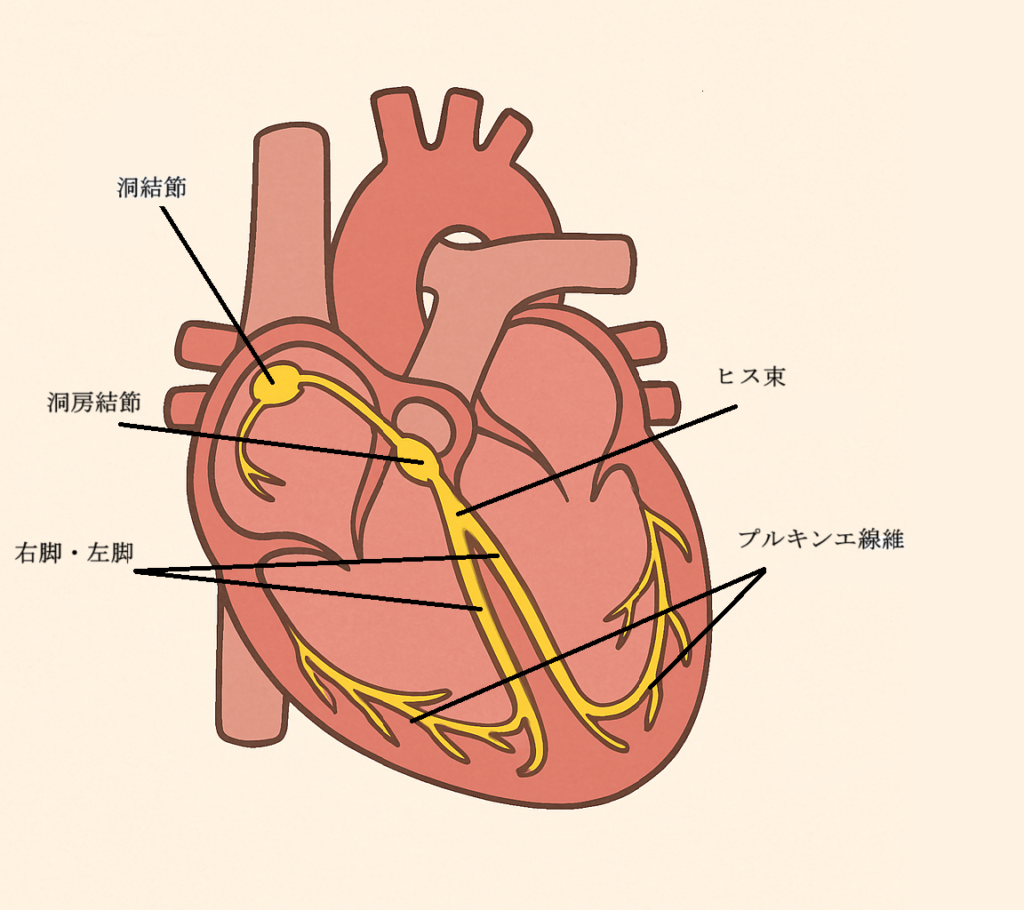

①刺激伝導路ととその仕組み

心臓は洞結節から発生する電気信号が刺激伝導路を流れることで規則正しく拍動しています。

刺激伝導路の流れ

①洞結節 → ②洞房結節 → ③ヒス束 → ④右脚・左脚 → ⑤プルキンエ線維

この流れにより心房・心室が順に収縮することで効率的に全身へと血液が送られます。

また、電気信号が乱れることで不整脈が発生します。

心電図波形は、心筋へ流れる電気信号を記録したものです。

・P波は心房の興奮

・QRS波は心室の興奮

の電気信号を表しています。

したがって、P波の異常は「心房由来」、QRS波の異常は「心室由来」の不整脈を示す可能性があります。

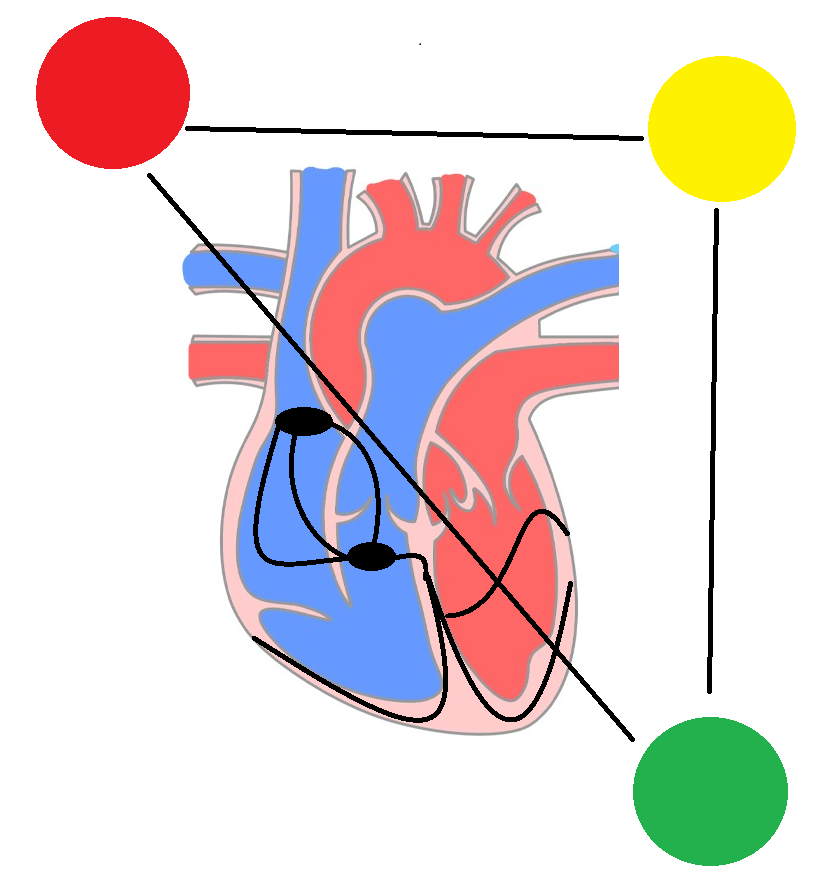

②心電図波形の仕組み

心電図のモニターシールの貼り方は理解していますか?赤は右の鎖骨下、黄色は左の鎖骨下、緑は左側胸部に心臓を囲む様な位置関係で貼ります。こうした貼り方をすることで心臓の中に流れる電気信号を波形として表すことができます。

上記イラストの赤~黄色に流れる電気信号はI誘導・赤~緑はII誘導・黄~緑はIII誘導と呼ばれます。

通常、臨床でよく観察される波形は「II誘導」です。II誘導は心臓全体を流れる電流方向と一致しやすく、電気的変化をもっとも捉えやすい誘導とされています。

II誘導で異常波形がみられた場合は12誘導心電図検査というものをします。これは心臓の各部位の電気的活動を詳細に評価でき、胸痛や失神などの症状がある場合に第一選択される検査です(※今回は基礎編のため詳細な波形解析は割愛します)。

③不整脈の発生機序

異常自動性

本来は洞結節がペースメーカーとして規則的に興奮を伝えます。電気信号が心房や心室などで勝手に興奮を起こしてしまうことで異常な拍動が発生します。

リエントリー

不整脈の多くの原因がこの「リエントリー」によります。通常、電気信号は一方向に進みますが、何らかの理由で一部がブロックされ、他のルートを介して戻ってくることで、電気信号が円を描くように回り続けてしまいます。これにより頻拍性不整脈が持続的に発生します。

2:主な不整脈について

①上室性不整脈…心房、房室結節が由来のもの

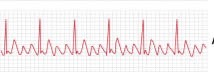

心房期外収縮(PAC)…正常なリズムの中で突然異常なP波が早期に出現する。自覚症状のないことが多く経過観察で済むことが多い。

発作性上室頻拍(PSVT)…突然始まり突然止まる頻拍(150~250回/分)。動悸、息苦しさ、めまいなどを自覚することがある。迷走神経刺激(バルサルバ法)やアデノシン(アデホス)等による治療が行われることもある。

心房粗動(AFL)…心房が250~350回/分で規則的に収縮。心電図波形では「のこぎり波」が特徴的。

心房細動(Af)…心房内で異常な電気信号が無秩序に発生することでP波が消失RR間隔が不規則となる。脳梗塞リスクが高く、抗凝固療法が必要となる

②心室性不整脈…心室が由来のもの。血行動態に大きな影響を与えるため注意が必要です。

心室期外収縮(PVC)…通常より早いタイミングでの異常なQRS波形が特徴的。単発、連発、多源性、RonTなど複数種類ある。単発は健常者にも起こりえる、経過観察がおおい。心疾患が既往にあれば連発や多源性に注意が必要。

VT…規則的な広いQRS頻拍(100~250回/分)。意識障害や血圧低下を伴う場合は要注意。除細動適応。

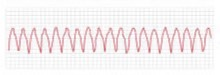

VF…波形が無秩序。心拍出は完全に失われている。数秒で意識消失、死に至る可能性が非常に高い。直ちに除細動による対応が必要。

コメント