不整脈は医療現場で頻繁に遭遇する病態の一つです。今回はその中でも致死性不整脈(VF、VT、PEA、心静止)について解説します。これらは対応が遅れると生命に直結するため、心電図波形への迅速な気づき、全身状態の評価、初期対応の判断が非常に重要です。

※ 不整脈の解説は内容が多いため、複数回に分けて連載形式でお届けします。本記事では「頻脈性不整脈」を中心に解説します。

1:致死性不整脈とは?VF・VT・PEA・心静止の違いと看護対応を解説

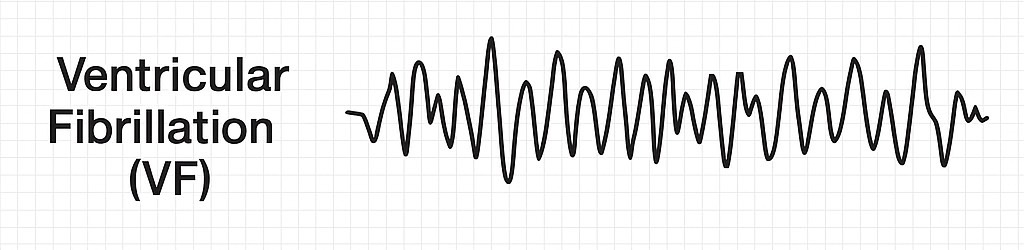

◆VF(心室細動)

心室が無秩序に興奮し、効果的な拍出ができない状態。

特徴: QRS波が判別できないバラバラな波形。

対応: 早期の心臓マッサージと除細動が必須。

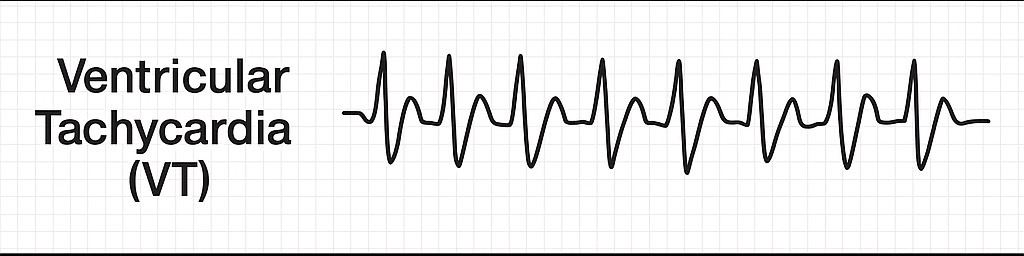

◆VT(心室頻拍)

心室由来の頻拍で、脈あり・なしにかかわらず重篤。

特徴: 幅広QRSが整然と並ぶ。

対応: 脈なしVTはVFと同様に電気的除細動の適応。

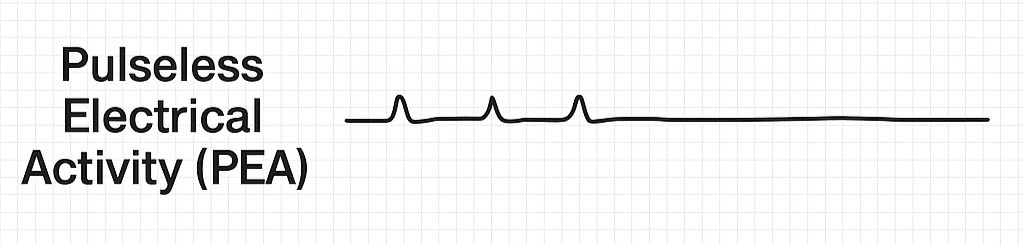

◆PEA(無脈性電気活動)

心電図上に活動があるが、拍出がなく脈が触れない状態。

特徴: 波形は様々(洞調律に見えることも)。

対応: 除細動の適応なし。CPRと可逆的原因の検索。

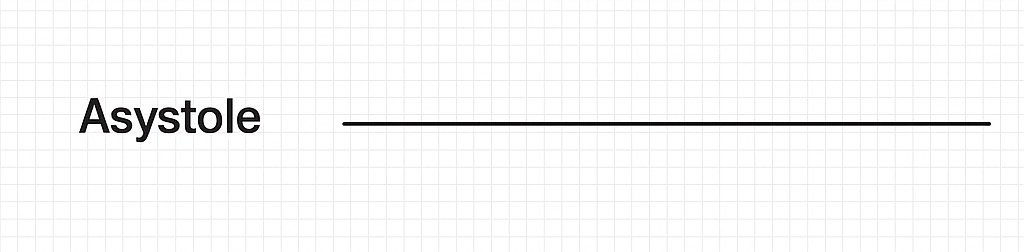

◆心静止(Asystole)

心電図が平坦な状態で、心臓の電気活動が完全に停止している。

特徴: フラットライン。

対応: 除細動の適応なし。CPR継続と原因検索、電極やリードの確認も重要。

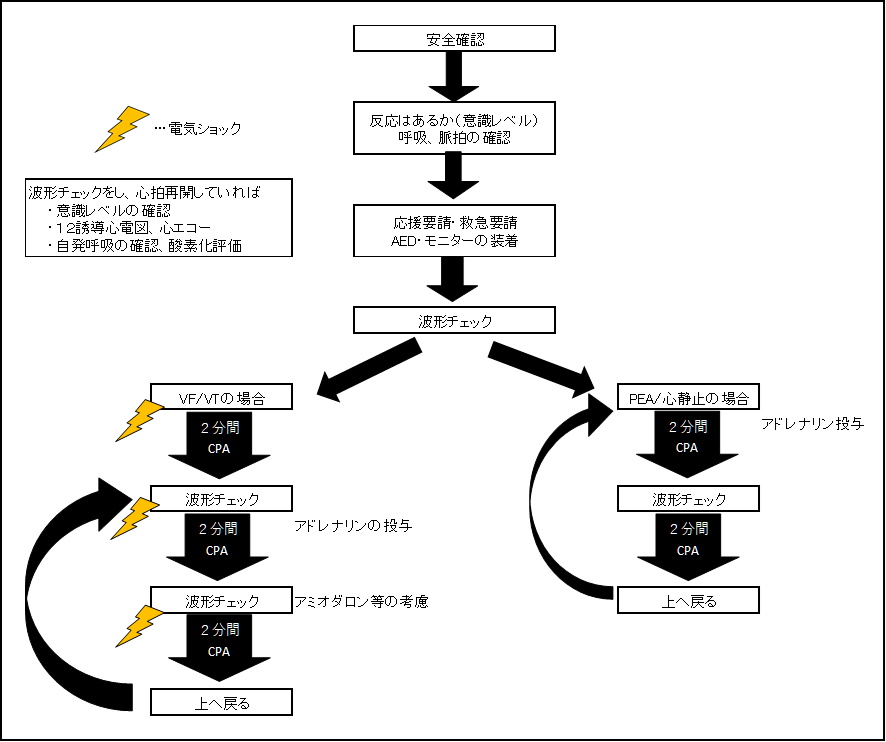

2:看護師が行う初期対応フローチャート

以下に致死性不整脈が出現した場合の対応フローチャートを参考に対応していきましょう。

看護師は薬剤投与や電気的処置は医師の指示の下で実施する必要があります。

3:臨床事例で学ぶVFの初期対応

◆事例

ナースステーションでアラーム音が鳴る。

患者は80歳男性、心不全の治療のため入院中。

モニター波形:VF(心室細動)

この患者の初期対応について考えていきましょう。

- 安全確認・反応確認・呼吸確認

・患者の元へ向かい、反応・呼吸状態を確認。

・呼びかけに応じない場合、頸動脈を触知しつつ、胸郭の動きを確認

・気道閉塞が場合は、医師に報告しバックバルブマスク・挿管も視野に入れましょう。 - 応援要請をしましょう

・緊急コールやコードブルーをして応援要請。

・AEDや蘇生用カート(薬剤・気道確保器具)の搬送依頼。 - 心肺蘇生開始

・即座に胸骨圧迫を開始。2分毎に波形と脈を評価する。

・100~120回/分のテンポ

・胸骨を肘をのばし肩が真上になるようにする。

・5cm圧迫、リコイル(圧迫除去)

・胸骨圧迫と人工呼吸を30:2の比率で行う

※院内患者の場合DNAR(急変時の蘇生処置をするか)を確認。 - AED装着・静脈路確保

・応援到着後AED装着。⇒VFと確認⇒除細動実施。

・同時に静脈路を確保し薬剤投与の準備しましょう - 2分後CPR継続 → ショック後再評価

4:国家試験の出題例で理解を深めよう

Q:心室細動の初期対応として適切なのはどれか。(第111回)

- 酸素投与

- 胸骨圧迫

- 気管内挿管

- 輸液投与

正答:2. 胸骨圧迫

⇒「除細動」とともに心肺蘇生(BLS)を即座に行うのが最優先。酸素投与や輸液はその後に続く。

5:致死性不整脈の対応まとめ

VF/VT:ショックが適応される「電気的除細動」対応

PEA/心静止:ショックは無効、CPRと原因を探る

「早期発見 → 応援要請 → CPR → AED 」が救命率を上げるカギ

コメント