1.フレイルってなに?まずは知っておきたい基本知識

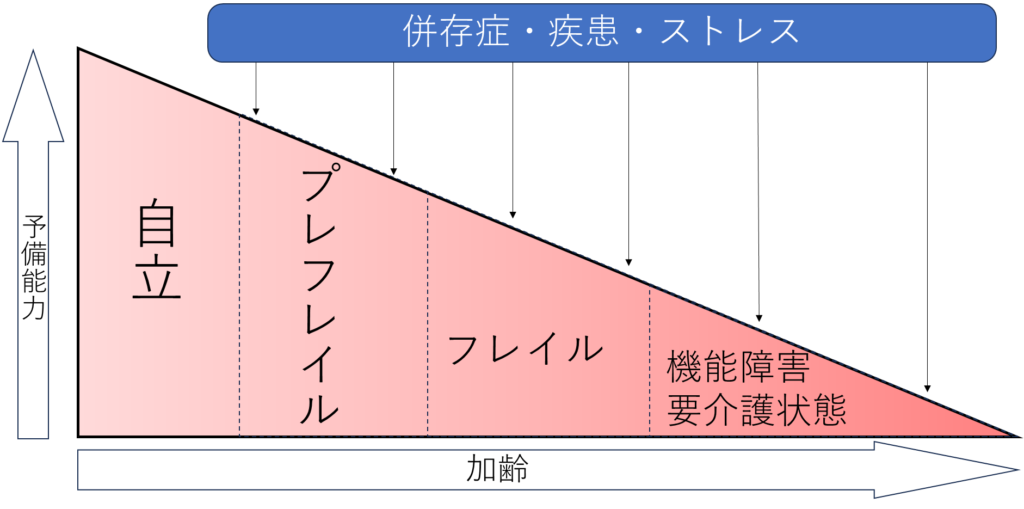

「Frailty(フレイルティ)」が語源で、日本語では「虚弱、老衰、脆弱」を意味する言葉です。下記イラストにイラストにあるように「健康」と「介護を必要とする状態」の中間に位置をするのが「フレイル」といいます。

完全に病気ではないけれど、これまでのように生活がうまく回らなくなってきた時期とも言えます。

例えば…

- 最近つまずきやすくなった

- 人と話す機会が減って寂しい

- 食事の量が減ってきた

このような状態が続くと、やがて要介護や寝たきりにつながってしまう可能性があります。

「老いのサイン」であり、早めに気づけば予防・改善ができるチャンスでもあるのです。

2.フレイルの3つの主な原因とそれぞれの特徴

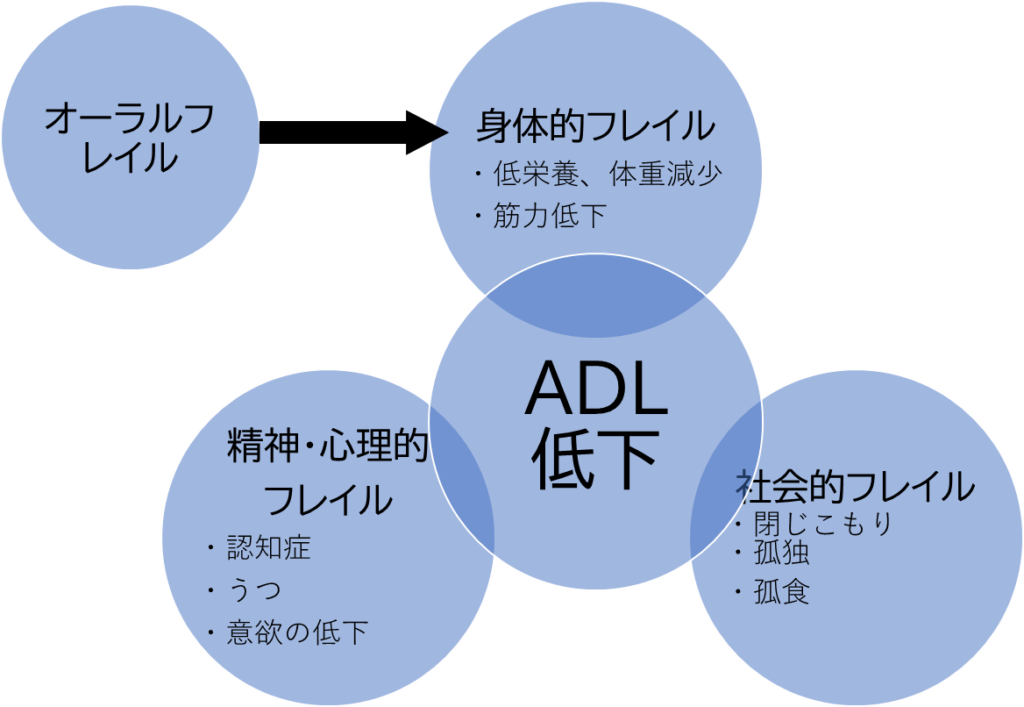

フレイルには大きく分けて3種類(タイプ)があります。それぞれがつながりあって、体や心に悪影響を及ぼしていきます。

①身体的フレイル:筋力や栄養の低下による体の衰え

- 食が細くなり、体重が減ってきた

- 足腰が弱くなり、外出が億劫になった

- 転びやすくなった

これらは「ロコモティブシンドローム(運動器の衰え)」や「サルコペニア(筋肉量の低下)」などが原因です。

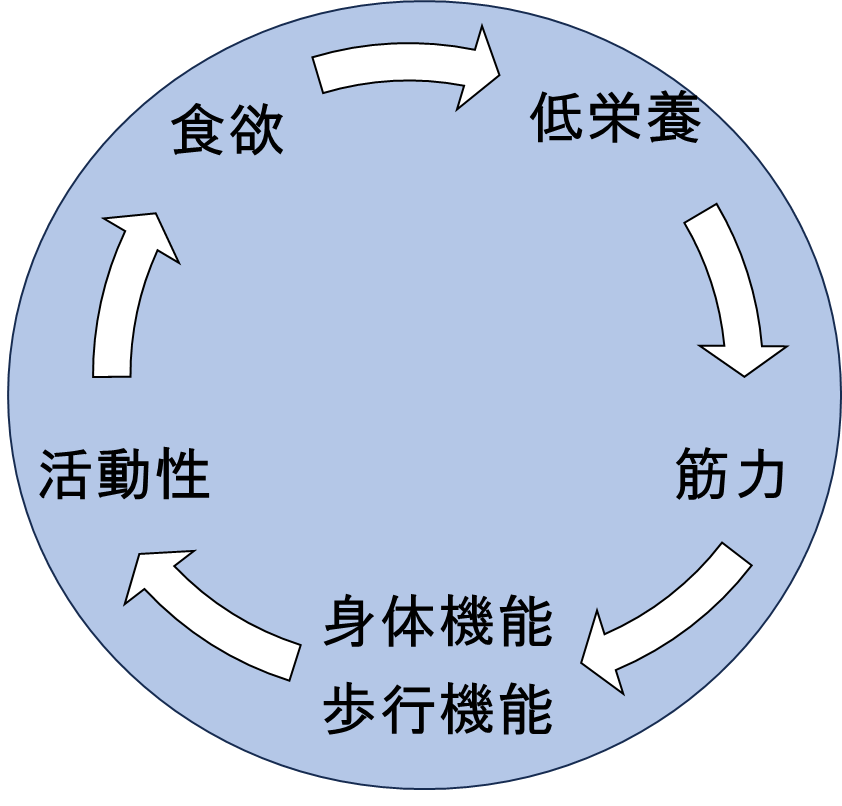

十分な食事や運動ができないと、体力が落ちてさらに動けなくなるという悪循環に陥ります。

②精神・心理的フレイル:気分の落ち込みや認知機能の低下

- パートナーとの死別

- 退職による孤独感

- 物忘れが増えた

こうした変化は、うつ状態や軽度認知障害(MCI)の前兆である可能性もあります。

一人で悩まず、人と話す時間や気晴らしを取り入れることが大切です。

③社会的フレイル:人とのつながりが減ることで起きる孤立

- 家から出る機会が少ない

- 近所づきあいや会話が減った

- 収入面の不安がある

人と関わる機会が少なくなると、心の元気も身体の元気も失われがちです。

社会とのつながりはフレイルを防ぐ重要な要素です。

身体的・精神的・社会的な3つのフレイルは、それぞれが単独で進行するだけでなく、互いに影響し合って連鎖的に悪化していくのが特徴です。

たとえば、転倒による骨折がきっかけでADL(日常生活動作)が低下し、外出や人との関わりが減ることで社会的フレイルが進行。その孤独感や無力感から、うつ症状や認知機能の低下を引き起こし、精神的フレイルへと進むといった具合です。

このように、「老い」はある日突然ではなく、小さな変化の積み重ねと連鎖によって進んでいくもの。

どのフレイルから始まるかは人それぞれ異なり、「気づいたら要介護状態だった」というケースも少なくありません。

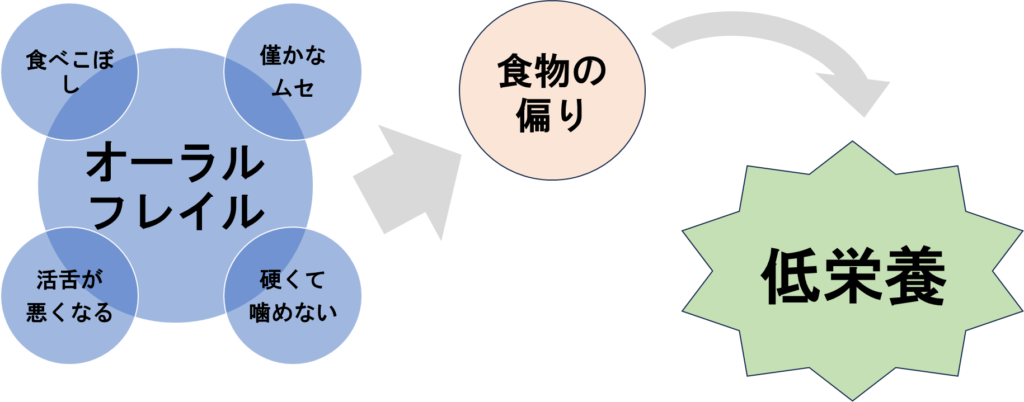

3.注目したい“第4のフレイル”|オーラルフレイル

近年、注目されているのが「オーラルフレイル」という口腔機能の衰えです。

これは、食べる・話す・表情をつくる・呼吸をするといった日常に欠かせない機能が、加齢や口への無関心によって少しずつ低下していく状態を指します。

- 噛む力が弱くなり、柔らかい物ばかり食べる

- 滑舌が悪くなる

- 食事中にむせることが増えた

- 表情が乏しくなる

こうしたサインがあれば、オーラルフレイルの始まりかもしれません。

この状態が進行すると、栄養不足・誤嚥性肺炎・会話機会の減少などにつながり、他のフレイルを加速させてしまうリスクがあります。

オーラルフレイルを防ぐには?

- 毎日の歯磨きを丁寧に行う

- 歯科での定期検診(半年に1回を目安)を習慣に

- 入れ歯は適切に洗浄・調整する

- 口の周りの筋肉(表情筋や舌)を意識的に使う

オーラルケアは、見た目や清潔さだけでなく、健康寿命を支える大切なカギでもあります。

「まだ大丈夫」と思わずに、早めのケアを心がけましょう。

フレイルは以下のサイクルで悪循環に心身の機能低下へとつながります。

4.こんな症状があれば要注意!フレイルから起こる健康トラブル

フレイルになってしまうと、様々な病気を発症しやすくなってしまいます。

その一例をあげていきます。

・誤嚥性肺炎

食べ物や飲み物をうまく飲み込めず、誤って気管に入ってしまい、肺炎を起こす病気です。

むせやすい人は注意が必要です。

・尿路感染症

体力が落ちてトイレに行くのが大変になったり、水分をあまり取らなくなると、膀胱や尿道に細菌が入りやすくなります。

・床ずれ

ベッドで寝る時間が増えたり、寝たきりや動けない状態が続くこと。オムツ失禁によるむれなど悪環境が整ったうえで皮膚に圧がかかって血流が悪くなり、皮膚が壊死してしまうことがあります。

・骨折

歳をとると、徐々に骨密度を低下し骨折しやすい状態(骨粗鬆症)となっていきます。また、女性は閉経後はホルモンバランスが変化すること発症しやすいです。小さな段差でも転んでしまい、大腿骨や背骨を折ってしまうことも。

・認知症

子供の自立などの環境の変化、定年退職など社会的孤立、気分の落ち込みなどから認知機能が低下していくことがあります。また、持病の悪化などが原因で突然の入院も増えるでしょう。入院後の「せん妄」に注意が必要です。

5.フレイルを防ぐ!今日からできる3つの予防法

フレイルの予防には「栄養不足の予防・口腔衛生」「運動での筋力作り」「社会的な交流」が重要です。

① 食事で体と筋肉をつくる

- 肉・魚・卵・大豆などのたんぱく質をしっかり摂取

- 牛乳やチーズなどカルシウムも意識的に

- 食が細いときは、ゼリーや栄養補助食品も活用

また、よく噛むことは「オーラルフレイル(口の衰え)」予防にもつながります。

半年に一度の歯科検診もおすすめです。

② 無理のない運動で筋力とバランスを維持

- 1日15〜30分の散歩

- 家の中でも、椅子の立ち座りや階段昇降を意識

- プールや体操教室も効果的

「動かない → 体力が落ちる → もっと動けない」という悪循環を断ち切りましょう。

③ 社会とのつながりを持つ

- ご近所との会話

- 趣味のサークルやボランティアへの参加

- デイサービスの利用も視野に

人とのふれあいが、心にも体にも元気をくれます。

6.まとめ|フレイルを防いで、元気な老後を目指そう

レイルは、気づかないうちに進行しやすく、寝たきりや要介護状態のきっかけになりかねません。

でも、早めに気づいて対策すれば、回復できる可能性もある状態です。

- バランスの良い食事

- できる範囲の運動習慣

- 人とのつながりを大切にすること

この3つを意識することで、健康寿命を延ばし、自分らしく充実した老後を過ごすことができます。

旅行に行ったり、家族と楽しく過ごしたり、年を重ねても「やりたいこと」を続けられる体づくりを、今日から始めてみましょう。

コメント